博士課程学生のMai Wasselさんのトラフグ腸内細菌叢の研究がかなりまとまってきましたので、 令和6年度日本水産学会春季大会の英語セッションで、その成果を発表しました。同じセッションで、この研究の共同研究者である長崎大学の阪倉教授の研究室からも、Maiさんが菌叢解析に協力した研究の成果発表がありました。まずは最初の成果の論文発表を目指します。

東京大学大気海洋研究所 微生物グループ Microbial Oceanography lab, aori utokyo

スプーン一杯の海水から探る地球環境 Explore the microbial world in a drop of seawater

博士課程学生のMai Wasselさんのトラフグ腸内細菌叢の研究がかなりまとまってきましたので、 令和6年度日本水産学会春季大会の英語セッションで、その成果を発表しました。同じセッションで、この研究の共同研究者である長崎大学の阪倉教授の研究室からも、Maiさんが菌叢解析に協力した研究の成果発表がありました。まずは最初の成果の論文発表を目指します。

大槌の臨海研究センターにて、eDNAサンプラーのテストを実施しました。文科省のプロジェクトで開発した自動サンプラーですが、より多くの研究者に使っていただくために引き続き改良を続けています。現在は、生物系特定産業技術研究支援センターの助成により、上市に向けた準備を進めています。

今年も12/21-26の日程で波の花のサンプリングに行ってきました。金沢大学角間キャンパスでのワークショップの翌日に能登臨海実験施設に移動しました。翌日は「顕著な大雪」のためにサンプリングを中止、翌々日の12/23にいつもの真浦海岸に向かったところ、まだたくさんの雪が残る海岸に、波の花が積み上がっており、幸先の良いスタートなりました。しかし、続く2日間は波の花はほとんど見られず、海水やエアロゾルサンプルのみを採集し、帰路につくこととなりました。

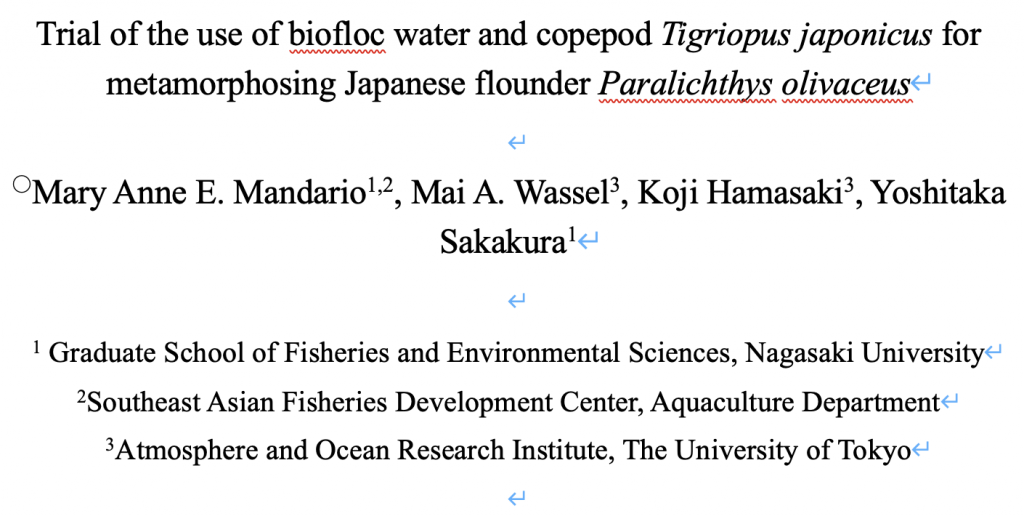

アジア微生物生態シンポジウム、通称ASME(Asian Symposium on Microbial Ecology)は、日本、韓国、台湾の微生物生態学会が主催するアジア圏の微生物生態研究者ネットワークです。それぞれの国で毎年持ち回りで開催され、今年は日本開催の年でしたので、日本微生物生態学会(JSME)年会に合わせて浜松市で開催されました。博士課程の黄さんが、波の花サンプルのメタゲノム解析と、そこから分離した菌のゲノム解析の結果についてポスター発表しました。

ASMEは、2007年のJSME愛媛大会開催時にISME-Asia としてアジア圏の研究者を集めて開催された国際シンポジウムが始まりです。ISME-Asiaは単発のシンポジウムでしたが、これをきっかけに韓国微生物学会(MSK)およびJSME間でより継続的な交流を行うこととなり、2009年に日韓シンポジウムがスタートしました。2010年に、TSME(Taiwan Society of Microbial Ecology)が設立されたことを受け、翌年から台湾の研究者らも加わり、2013年第5回シンポジウムは初めて台湾で開催されました。2009年にKJシンポジウムとしてスタートし、その後TKJシンポジウムとなり、2016年の第8回からはアジアの国々のより広い参画を目指しASMEと名称を変更して現在に至っています。

2009年当時、学会長だった前教授の木暮先生と一緒に事務局長としてシンポジウムを立ち上げ、その後ASMEとしてスタートするまで組織運営に関わりましたので、現在まで定着している様子を見るにつけ、感慨深いものがありました。さらに大きく発展することを願っています。

インドのゴア州パナジ市にあるNational Institute of Oceanography(NIO)には、かつて微生物分野出身の教授(Dr. Shanta Achuthankutty, https://www.nio.res.in/profile

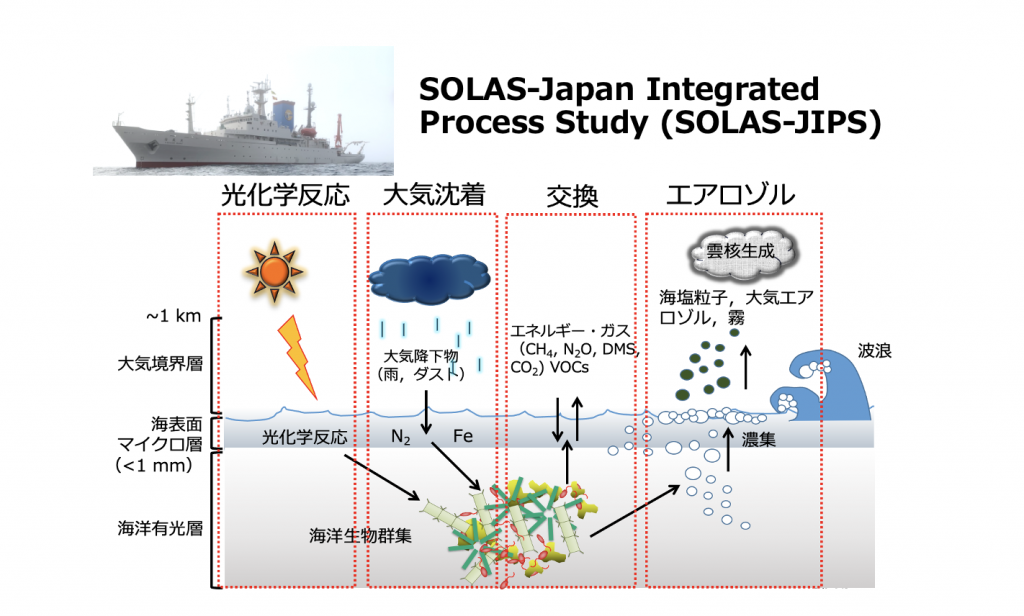

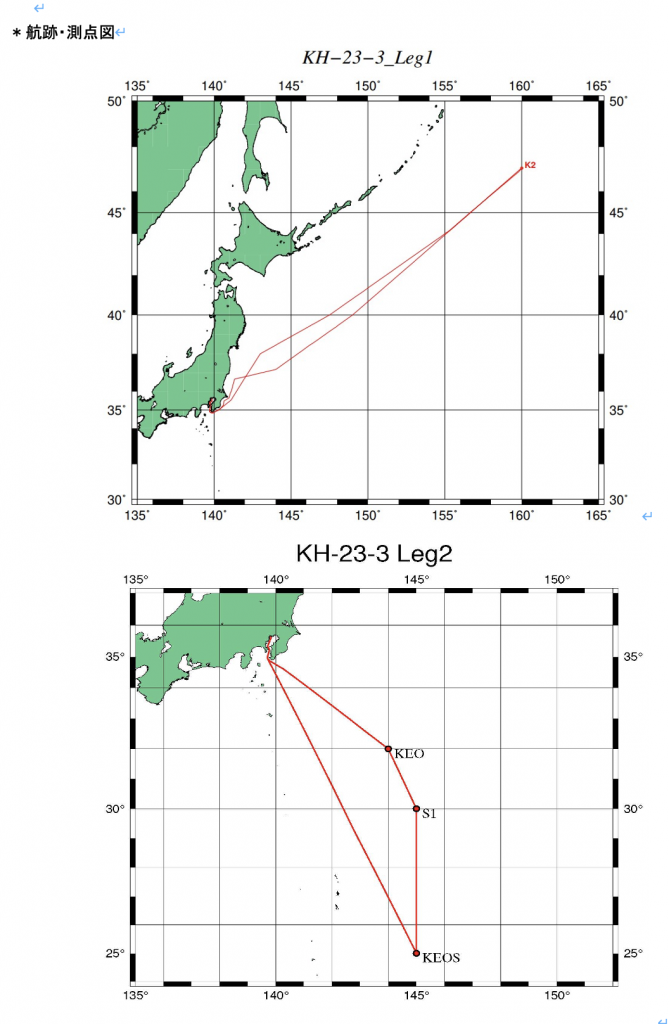

この航海は、SOLAS-JAPANの活動の一環として、西部北太平洋における大気と海洋の境界面で起こるさまざまな過程を観測して、黄砂に代表される大気からの降下物が海洋生態系に及ぼす影響や、逆に海洋生態系の変化が大気に及ぼす影響を明らかにすることを目的としています。

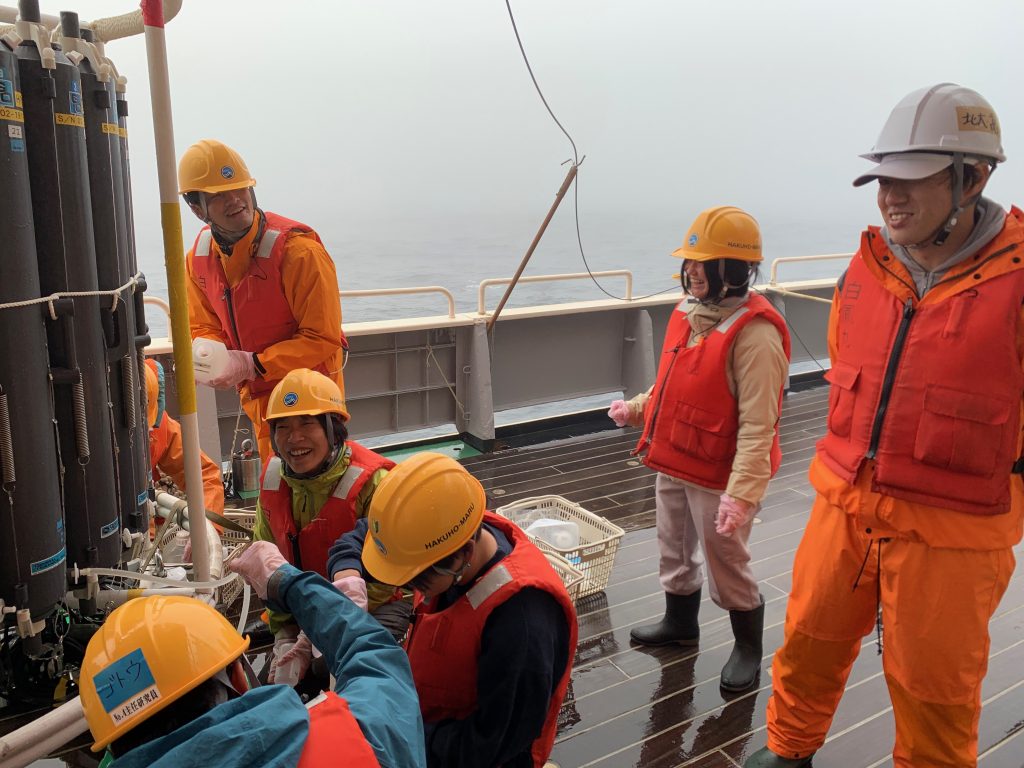

東京大学を含めて実に12の大学・大学校(長崎大学、広島大学、愛媛大学、金沢大学、京都大学、近畿大学、名古屋大学、明治大学、筑波大学、北海道大学、海上保安大学校)、5つの研究機関(水産研究・教育機構、海洋研究開発機構、国立環境研究所、国立水俣病研究所、気象研究所)からの研究者と大学院生が乗船し、非常に多岐に渡る研究課題でサンプルやデータを収集することができました。特に今回は、同じ観測点に1週間ほど止まることで、時事刻々と変化する生態系の応答を捉える観測ができましたし、通常の航海ではシップタイムを確保することが難しいマイクロレイヤー観測も繰り返し実施することができました。2年後には、春の黄砂の時期に同様の航海SOLAS-JIPS PartIIを実施する予定です

大気海洋相互作用をテーマとした白鳳丸航海(7/2-7/29)がいよいよスタートしました!

前半は気温7度の亜寒帯で5日間の集中観測を実施しました。現在は猛暑の東京に一時寄港中です。明日は、再び後半戦の亜熱帯での観測に向けて出港します。

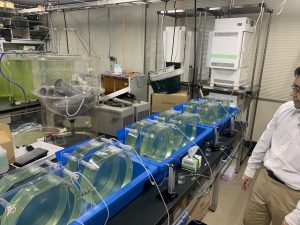

連休前に、長崎大学の阪倉研究室を訪問して、魚類腸内細菌叢研究のための施設見学と打ち合わせをしてきました。

博士課程のMaiさんのテーマとして、魚類の行動生態研究が専門の長崎大学阪倉教授の協力で、フグの腸内細菌叢を調べています。フグは、美味な高級魚であると同時に、テトロドトキシンという猛毒を持つ魚としてよく知られていますが、他にも色々とユニークな特徴を持つお魚です。腸内細菌叢がどんな特徴を持っているのか?魚との関係は?他のお魚とはちょっと違う特徴が見えると面白いですが、解析結果に期待です。

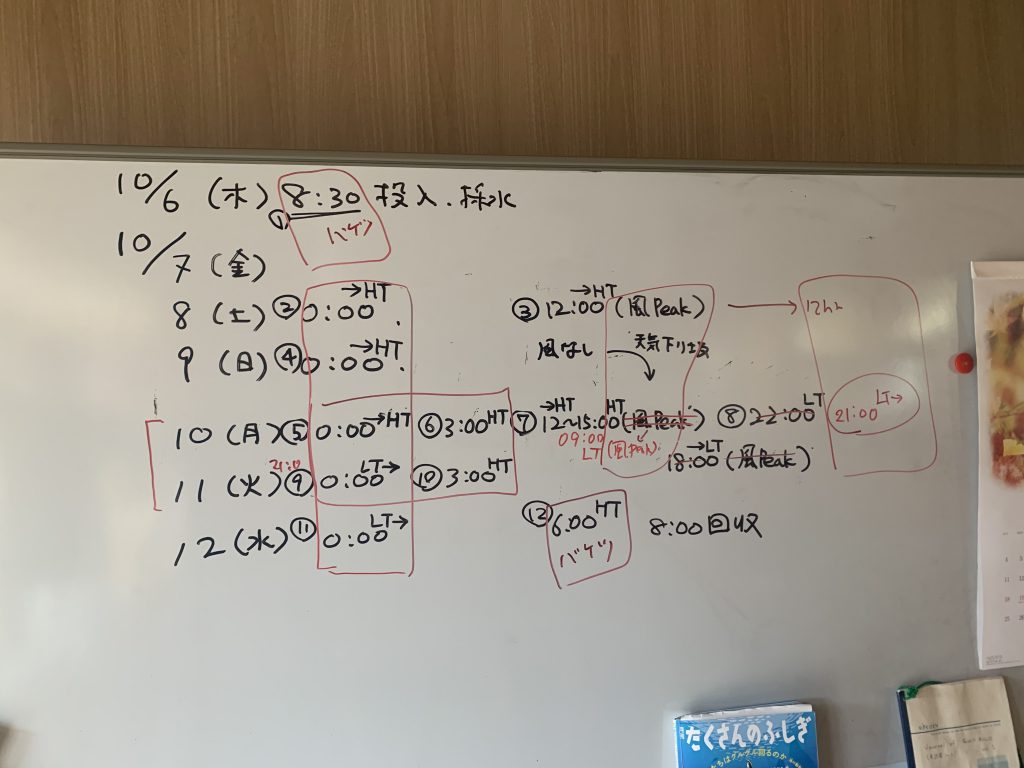

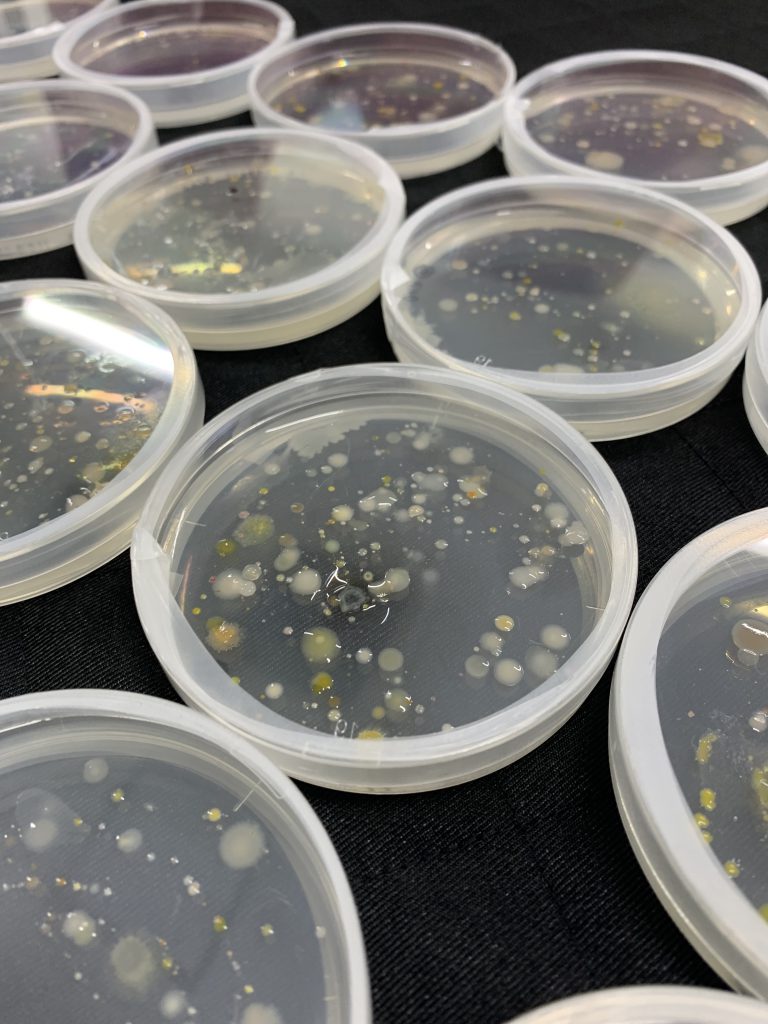

10/4~10/14で大槌センターに行ってきました。文科省プロジェクトでの自動分析装置開発もいよいよ最終年度となりました。大槌での実証試験を重ねてきた自動サンプリング装置ATGC12は、完成度も高まり、実践配備間近といった感じです。これまでは、サケをターゲットにして春先にテストしてきましたが、今回は台風の中でのサンプリングを目指してこのタイミングでのテストとなりました。残念ながら、そう都合よく台風は来ませんでしたが、低気圧の通過でちょっとした嵐は捉えることができました。サンプルの分析結果を楽しみにに待ちたいと思います。ちなみに、なぜ台風かはまた別の機会に説明できればと思います。今回は時間的に余裕があったので、海水サンプルからバクテリアの分離培養のためのプレーティングをやりました。コロニーをピックアップして、次のインターンシップで同定したいと思います。

9月19日(月)の早朝に予定されていた「よこすか」航海の出港が、台風14号の影響で21日に延期となり、プラス2日のホテル隔離を余儀なくされていたところ、高知新聞の記者の方から「波の花」についての問い合わせのメールがありました。台風14号の影響で高知県内も風雨に見舞われたが、県有数の景勝地の桂浜で「波の花」が広範囲に発生したとのことで、大量の波の花が打ち上がり風で吹き上がる様子の写真が送られてきました。隣接する桂浜水族館の周辺が泡だらけになっている様子がNHKのWebニュースにもなっていました。どうしてこうなったのか。ネット上でいろいろな情報に当たるうちに「波の花」のサンプリングを行う様子を掲載しているこのページに行き着いたということで、「波の花」とは何で、どういう条件で発生するのか、また今回の桂浜の様子についての見解を教え欲しいとのことでした。そこで、以下のような内容を返答しました。後日掲載された高知新聞の記事では、わずか2行程度にまとめられていますので、全文をアップしておきます。

「波の花」とは何?

「波の花」は、海水が激しく攪拌されることによって生じた「泡」が集積したものです。お風呂に石鹸水を加えて作るバブルバスとか、川に洗剤が大量に流れ込んで発生する泡と基本的には同じ原理です。「波の花」現象で石鹸や洗剤(界面活性剤と呼ばれます)の役割を果たすのは、海水中に溶けている有機物です。水を激しく攪拌すると空気が取り込まれて泡が発生しますが、通常はすぐに弾けて消えてしまいます。しかし、海水中に高濃度の有機物が溶けていると、その界面活性作用によって泡が消えにくくなり、そのまま海岸に打ち寄せられて大量に集積することになります。

どんな条件で発生する?

上記メカニズムなので、発生しやすい条件は、(1)海が激しく攪拌されること(2)海水中の有機物濃度が高いこと、基本的にはこの2点が発生条件として必要と考えられます。(1)は風と波の気象条件によります。加えて、海岸の地形、例えば砂浜などフラットな地形よりも岩場など起伏の激しい地形の方が撹拌されやすいのでより泡ができやすいと考えられます。(2)については、海水中に溶けている有機物を作っているのは、水中の植物プランクトン(光合成をする単細胞の藻類)と、海岸近くに繁茂している海藻類(アラメ、カジメ、アオサなど)ですので、これらが大量にいる場所やタイミングということになります。

海藻が良く繁茂している場所や季節では、海藻が出す有機物(主に多糖類)によって、海水中の有機物濃度が高くなり、そうした場所で強風が吹くと発生しやすくなります。そのほか、影響はさほど大きくないかもしれませんが、水の温度が低下すると粘性が上昇して泡が消えにくくなりますので、夏より冬の方が発生しやすいと推測されます。私たちが冬の能登半島で観測している「波の花」はこうした要因で発生していると考えています。

その他、赤潮のように一時的に植物プランクトンが大量発生した場合にも、その細胞から分泌されたり、細胞そのものが壊れたりして、大量の有機物が水中に出てくることになり、「波の花」が発生しやすい条件になります。海外では植物プランクトンの大量発生による波の花の発生が報告されていますが、日本で赤潮と波の花が同時に発生した例があるか知りません。

今回の桂浜のケースでは、台風によって強風が吹き荒れたことが要因であることは間違いありませんが、同時に何らかの原因で海水中の有機物濃度が高かったことが、「波の花」の発生につながったと考えられます。有機物濃度が高い原因が、プランクトンの大量発生なのか、周辺の海藻の繁茂によるものなのかはわかりません。これまで見たことが無いとのことですので、これまでなかったような強い風波による撹拌があったか、たまたまプランクトンの大量発生と重なったのかもしれません。