微生物ループの名付け親であるアザム先生が退職されると聞き、サンディエゴで開催されたOcean Science Meetingの後、スクリプス海洋研究所に行ってきました。今回の訪問の目的は、かつて研究留学でお世話になったアザム先生の退職を祝うミーティングに参加するためでした。

スクリプス海洋研究所は、サンディエゴのダウンタウンから海岸沿いに車で30分ほど行ったラホヤという街にあります。この街は古くからの別荘地で、太平洋に面した風光明媚な土地ですが、カリフォルニア大学サンディエゴ校を中心に、スクリプス研究所、ソーク研究所、バーナム研究所といった生物医学系の超一流の研究所や、米国大気海洋局の研究所、民間バイオテック企業などが集積する研究都市でもあります。

ミーティングは、大学院生時代にチミジン法を考案したフアマン博士の呼びかけで、各地からアザム研究室のOBが集まりました。朝から講堂に集合し、コーヒーとドーナツ片手に、シニア研究者から昔話とエピソード、そのあと研究所内のゲストハウスで地中海料理のランチビュッフェ、再び講堂に戻ってエピソードトークの続き。最後は再びゲストハウスで地ビールやワインを飲みながら昔話でワイワイ盛り上がりました。

私は2000年~2002年の2年間滞在して、BrdU法による海洋細菌の細胞レベルでの増殖測定の研究を行いました。アザム先生の知名度とオープンな人柄のせいもあり、当時の研究室にはすこぶる優秀な大学院生やポスドクに加えて、短期滞在などで国内外から様々な研究者が集まってきていました。当時のメンバーの多くは、今やそれぞれの研究グループを率いて活躍しています。こうした研究者との知己を得られたことが、アザム研究室に留学して得られたもっとも大きな財産です。彼らが面白い研究を発表しているのを見ると、こちらももっと面白い研究をしようという気持ちになります。

今回聞いたチミジン法に関するエピソードを一つ。1970年代後半、アザム先生と当時学生だったフアマン博士は、チミジン法による海水中の細菌群集の増殖速度測定を行い、その結果をある国際会議に持って行きました。同じ時期に、スウェーデンのハグストロム博士は、FDC法という顕微鏡下で分裂直後と思われる細胞を識別して、その出現頻度から全体の増殖速度を推定する方法を考案していました。アザム先生、フアマン博士、ハグストロム博士はお互いの結果が、同じような値であることを知り、自分の測定が間違っていないことを確信できたそうです。

朝から講堂に集合

同時代のラボ仲間によるエピソードトーク

研究所の桟橋「Scripps Pier」

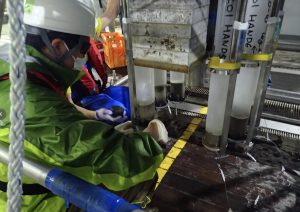

マルチプルコアラーサンプル

マルチプルコアラーサンプル

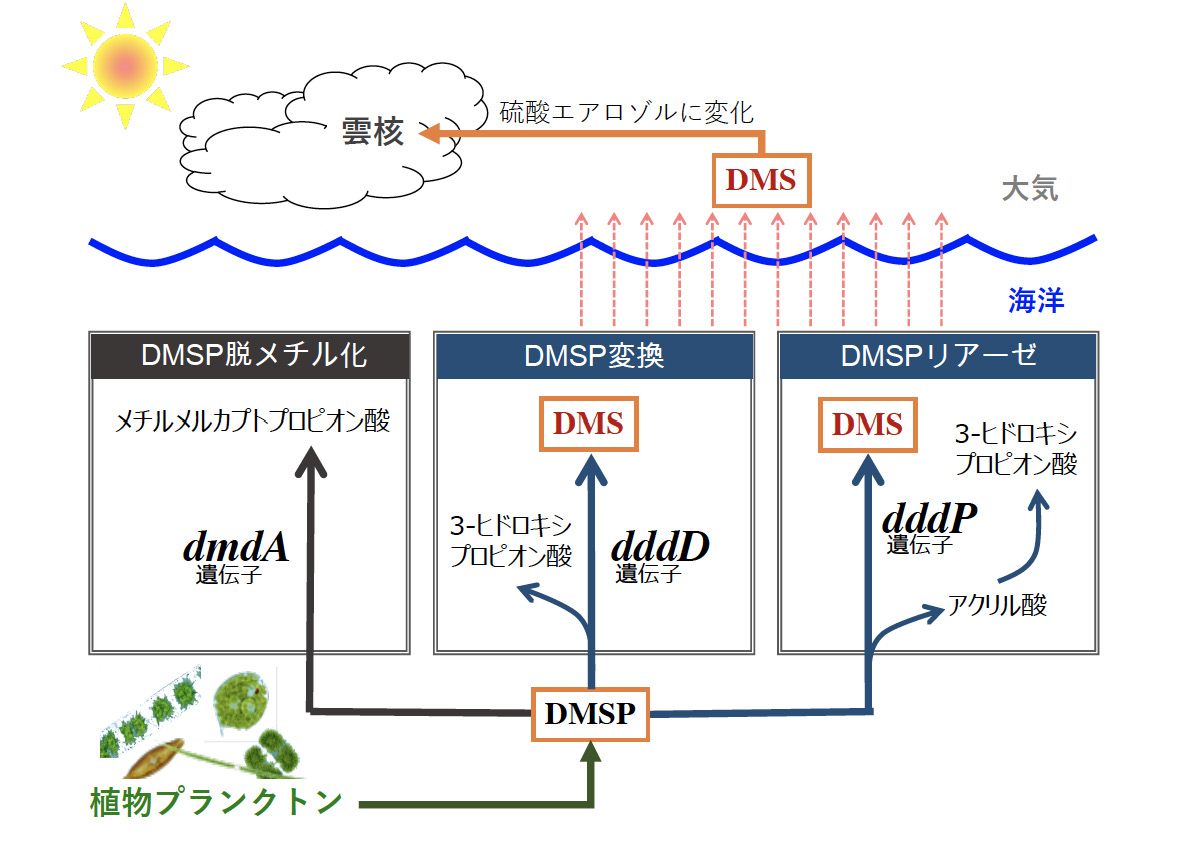

バクテリアによるDMSP代謝経路と雲生成への影響

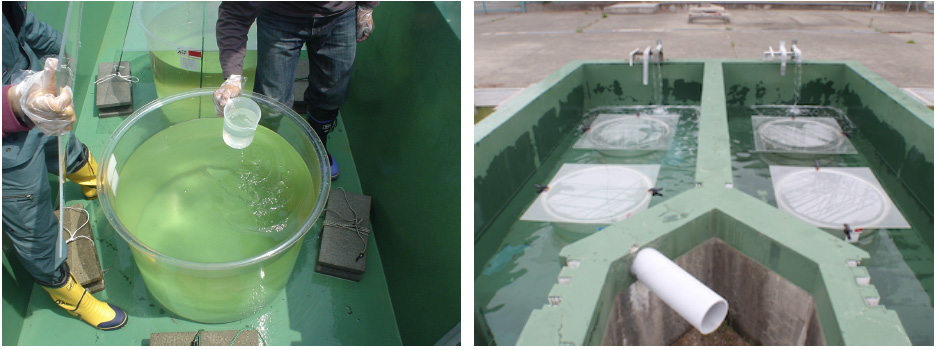

バクテリアによるDMSP代謝経路と雲生成への影響 メソコズム実験:200Lタンク4基を屋外水槽に入れて温度を一定に保つ(右)数日後に植物プランクトンが大増殖し緑色に変化したタンク内の海水(左)

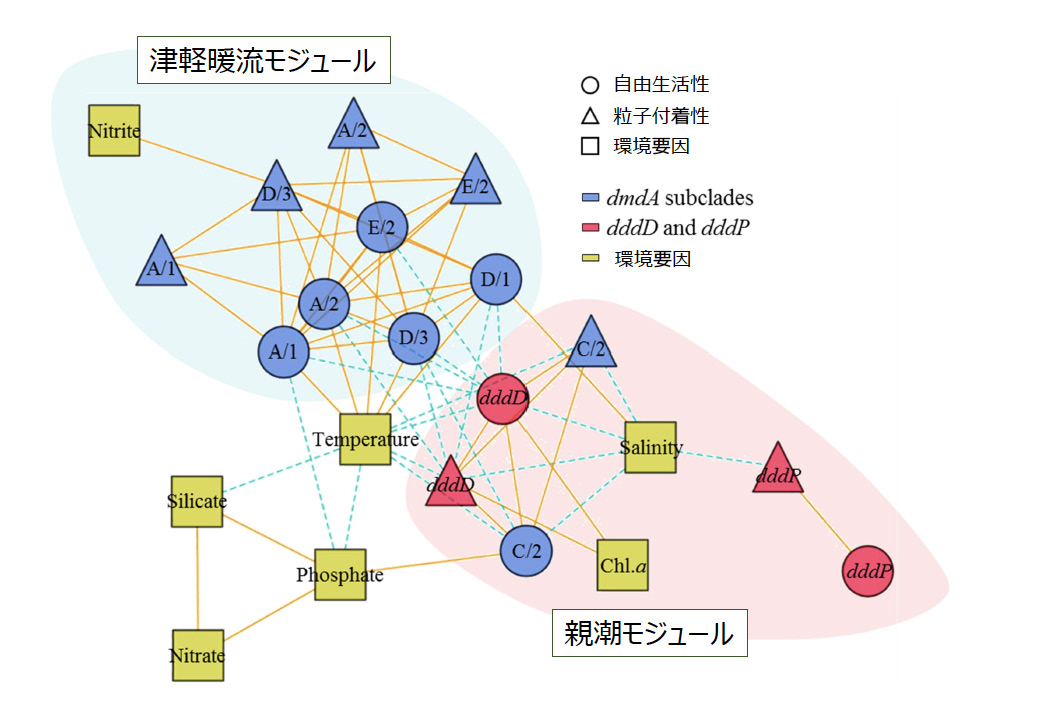

メソコズム実験:200Lタンク4基を屋外水槽に入れて温度を一定に保つ(右)数日後に植物プランクトンが大増殖し緑色に変化したタンク内の海水(左) DMSP代謝関連遺伝子と環境要因の相関ネットワーク図:機能遺伝子単位でのまとまりが見られる。実線は正相関、破線は負相関を示す。水温と正相関を示すdmdA遺伝子群は津軽暖流の影響を強く受けており、水温や塩分と負相関でクロロフィル濃度と正相関を示すdddDとdddP遺伝子は親潮の影響を受けていると考えられる

DMSP代謝関連遺伝子と環境要因の相関ネットワーク図:機能遺伝子単位でのまとまりが見られる。実線は正相関、破線は負相関を示す。水温と正相関を示すdmdA遺伝子群は津軽暖流の影響を強く受けており、水温や塩分と負相関でクロロフィル濃度と正相関を示すdddDとdddP遺伝子は親潮の影響を受けていると考えられる