研究プロジェクトの成果を、いかにして社会実装するか。新しいチャレンジが始まります。このイベントは,環境中での生物動態をモニタリングするツールとして急速に発展しつつある環境DNA 解析技術について,海洋環境での利用に必要な技術や実践例を企業,行政,学術等の多様な業界の皆さまに広く知っていただくことを目的としています。

イベントウェブサイト:http://ecosystem.aori.u-tokyo.ac.jp/OceanDNAtech/

渋谷QWSイベントサイト:https://shibuya-qws.com/oceandnatech2021

参加申込サイト:https://oceandnatech2021.peatix.com/

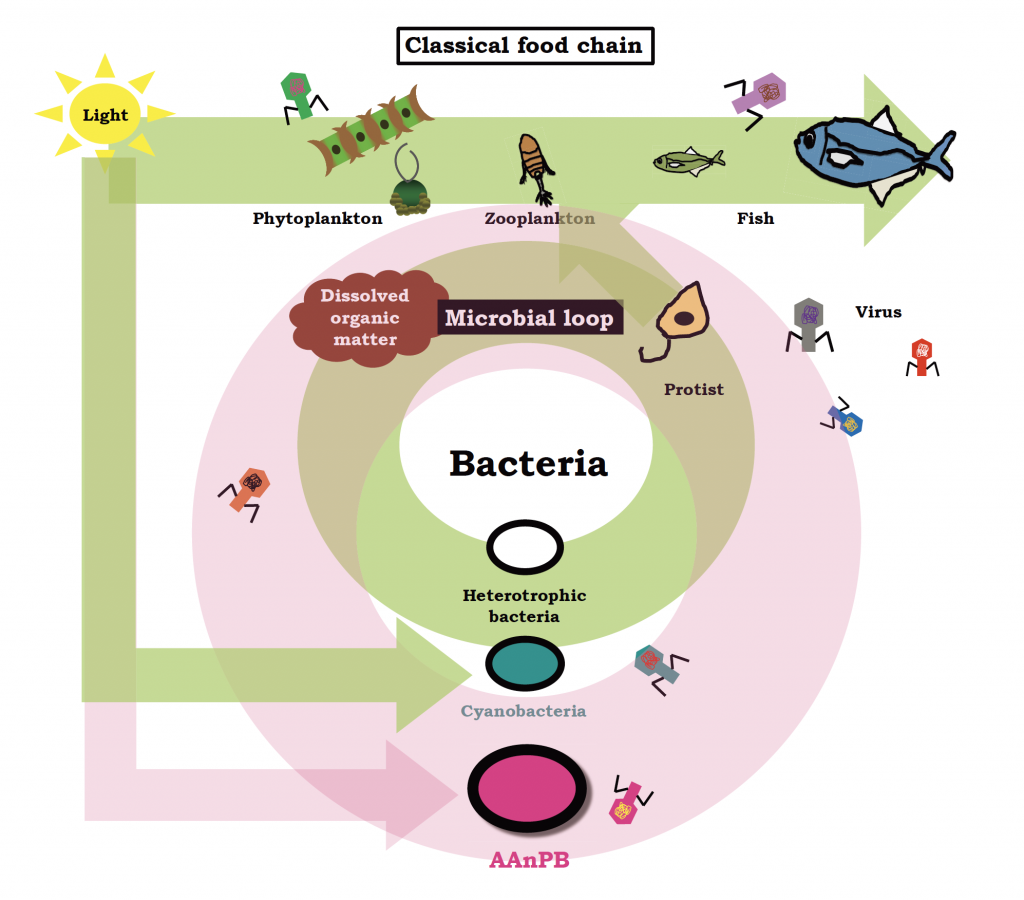

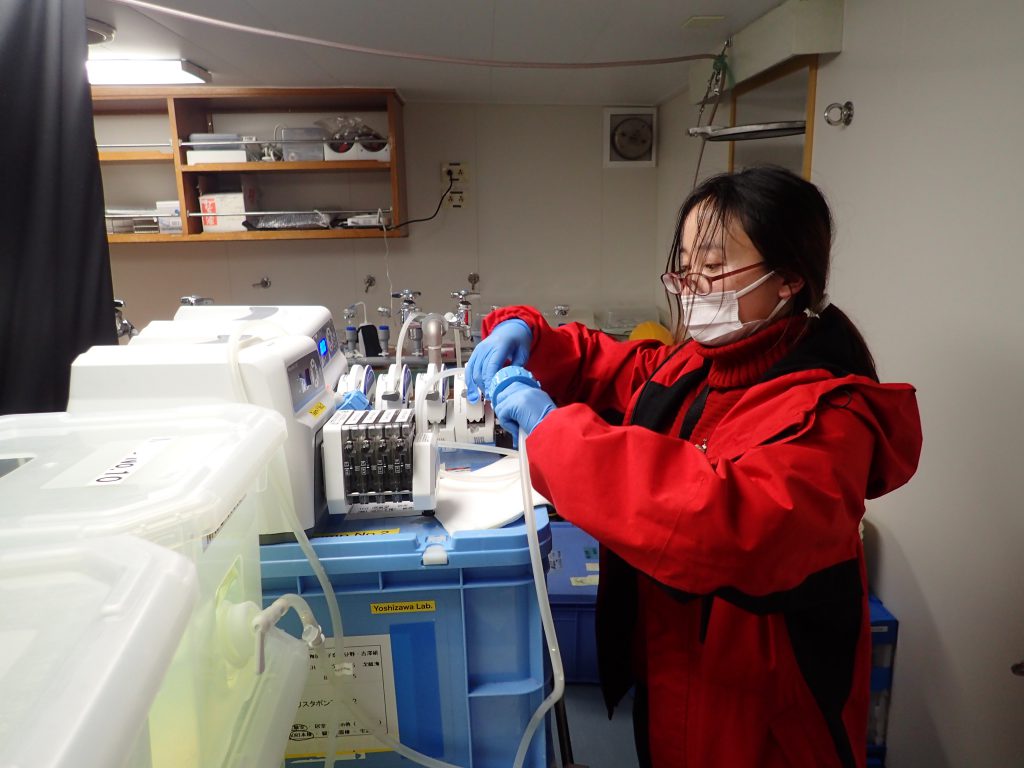

私たちの研究室では、環境中での微生物動態を解析するために、従来より海水のフィルターサンプルから抽出したDNAの解析を行ってきました。こうしたアプローチは1990年代に登場し、分子生物学的手法によって微生物の生態を研究する学問として、Molecular Microbial Ecology(分子微生物生態学)と呼ばれてきました。2000年代後半に次世代シーケンサーが登場すると、微生物群集が持つ全DNA配列を対象に網羅的にシーケンスして解析するメタゲノミクスへと発展しています。

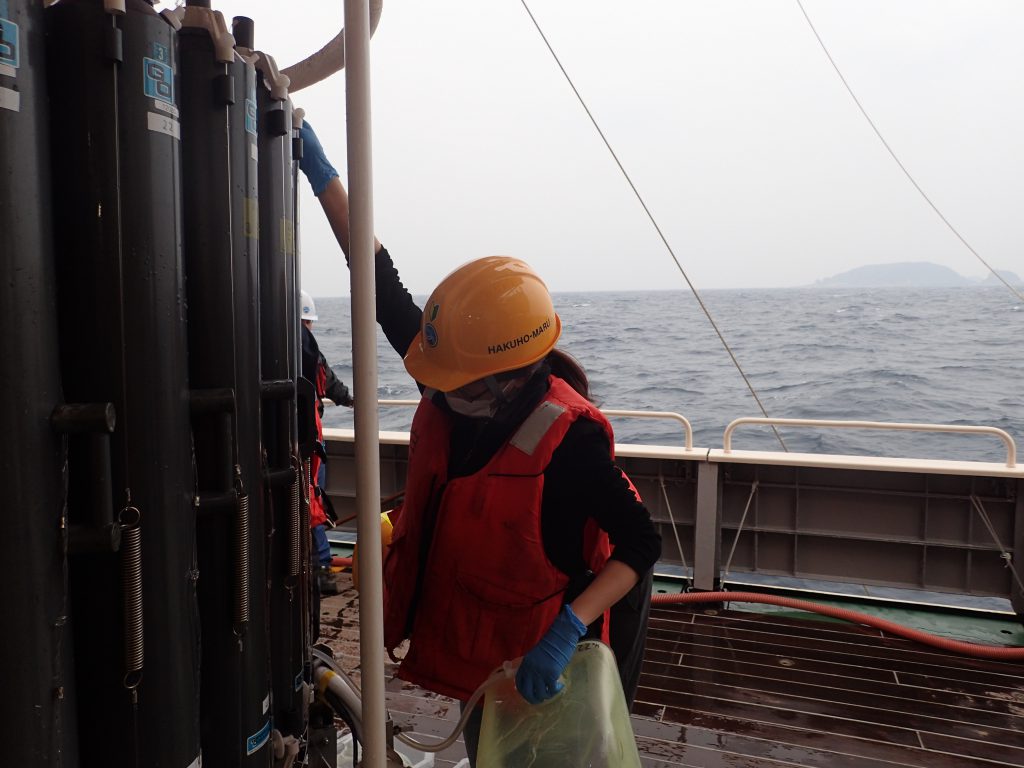

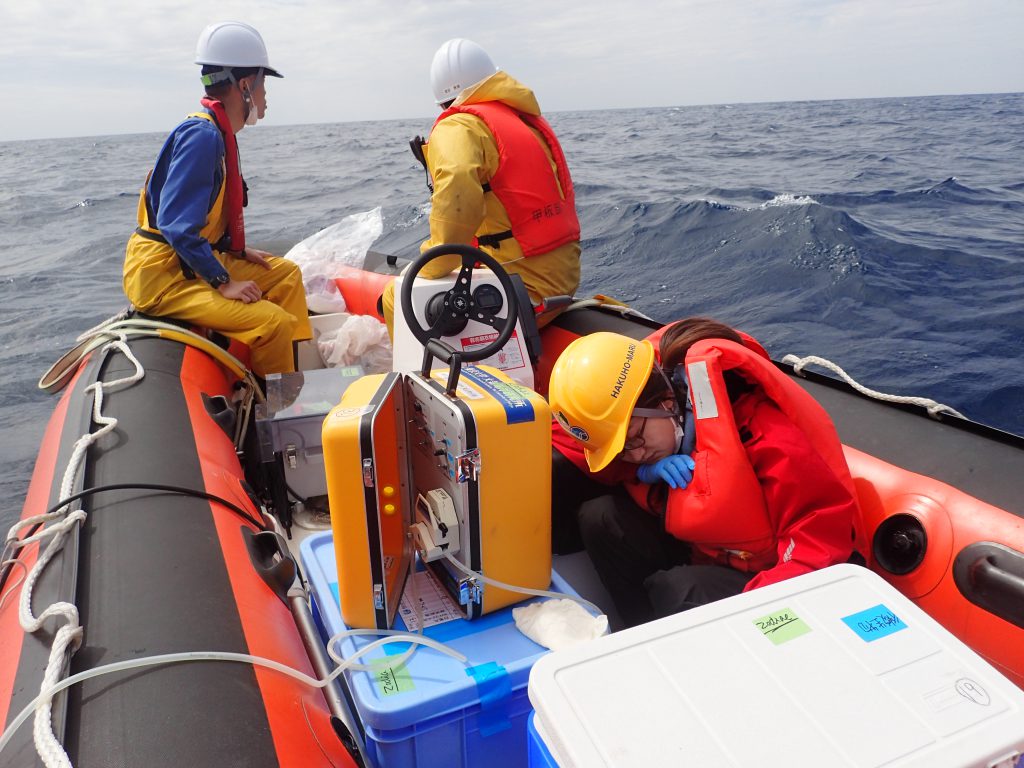

次世代シーケンサーによるDNA配列決定の劇的な低コスト化と効率化によって、微生物だけでなく、環境中でのあらゆる生物動態をモニタリングするツールとして環境サンプル由来のDNA配列情報が利用できるようになってきました。環境中に存在する生物由来の細胞(水中では主に表皮からの剥離と糞便に由来)および微生物細胞から抽出回収されるDNAは「環境DNA」と呼ばれ、回収したDNAを解析することによって、現場に生息する生物種の特定や存在割合、多様性の把握に利用することができます。環境DNAによるモニタリングは生物個体そのものを採集しないため、サンプリングが容易でかつ野生生物に負荷の少ない利点があります。

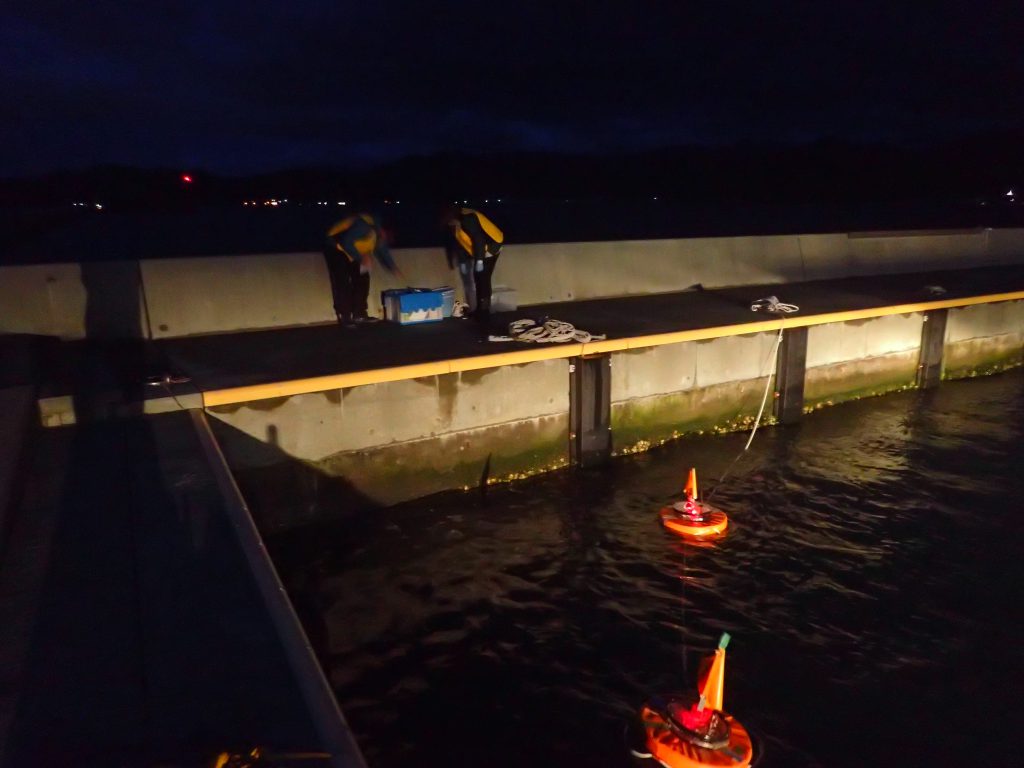

私たちの研究室では、海洋研究開発機構や千葉県立中央博物館などと協力して、海洋における各種生物群(バクテリア,プランクトン,魚など)の動態をモニタリングできる現場型環境DNA自動分析装置と,その周辺技術の開発を行ってきました。これらの技術は、環境保全、環境影響評価、水産資源評価、下水における病原体検出、工場排水や大規模プラントの処理曹における有害微生物検出といった多様な応用展開が想定され、従来の環境調査や資源調査の枠組みを大きく変革すると共に、海洋生物モニタリングへの市民参加を可能とする技術としても注目されます。私たちが目指す社会実装のためには,当技術ニーズの掘り起こしや正確な把握,多様なステークホルダーとの協働体制を整備する必要があり、そのための活動の一環として今回のイベントを企画しました。

多くの方に参加いただけることを期待しています。

今年の波の花

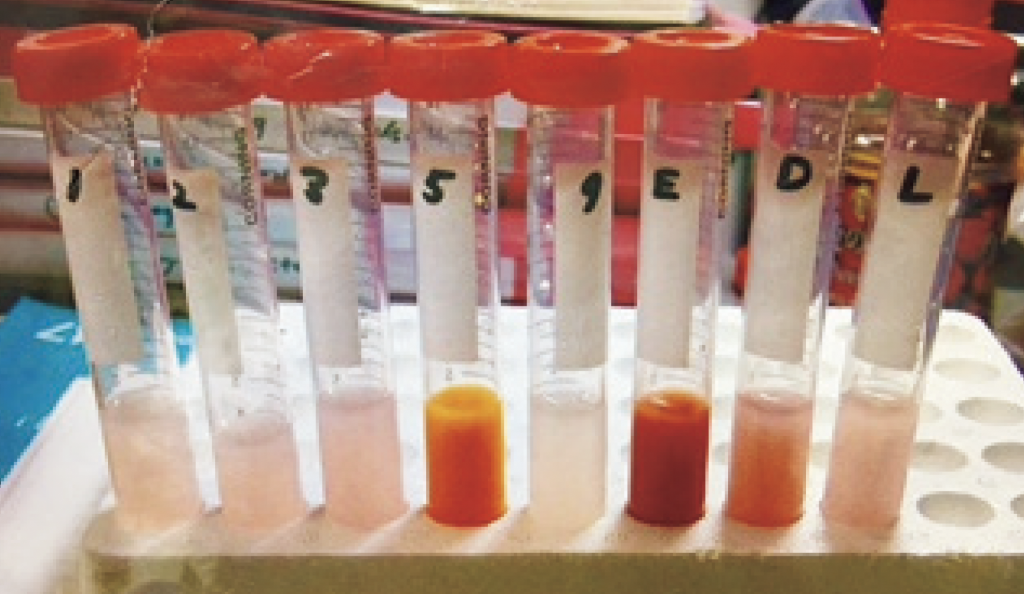

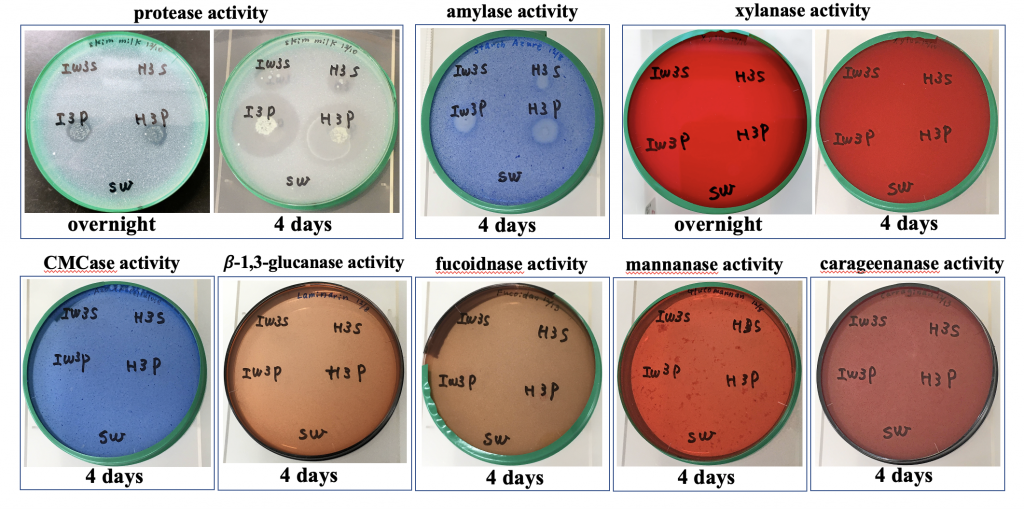

今年の波の花 酵素活性検出のためのプレートアッセイ(写真:高見英人博士)

酵素活性検出のためのプレートアッセイ(写真:高見英人博士)

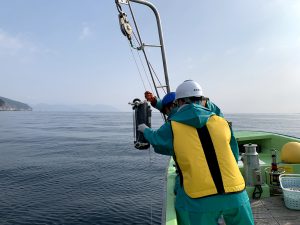

メタゲノム解析用の堆積物サンプリング

メタゲノム解析用の堆積物サンプリング