今年度はコロナ風邪流行のおかげで、なかなか研究室メンバーが一堂に会する機会がなく、ようやく今年度メンバーの集合写真を撮影できました。研究活動もV字回復を目指します!

東京大学大気海洋研究所 微生物グループ Microbial Oceanography lab, aori utokyo

スプーン一杯の海水から探る地球環境 Explore the microbial world in a drop of seawater

今年度はコロナ風邪流行のおかげで、なかなか研究室メンバーが一堂に会する機会がなく、ようやく今年度メンバーの集合写真を撮影できました。研究活動もV字回復を目指します!

大気海洋研究所では、9月27日(日)に大学院進学希望者向けのイベントを開催します。例年であれば、9月にはサマーインターンシップという企画で、大学院進学希望者向けに研究室での研究活動を実際に体験してもらう機会を提供しています。しかし、この状況ではなかなか実施が難しいということで、代わりにオンラインで研究所での研究活動を紹介するイベントの開催となりました。

イベントでは、現在所属する大学院生による研究紹介やライブトークを通じて、未来の自分を想像してもらえればと思います。また、希望する学生には研究室や先生とのマッチングをサポートします。

イベントサイトはこちら

現在は無くなってしまいましたが、当時は研究所の桟橋横の芝生広場に「スナックロポリス」というバーガー屋さんがあり、そこでランチを食べながら、あるいはコーヒーを飲みながらアザム先生とよく研究の話をしました。今やってる研究について、得られた結果の記述ではなく、ポイントを伝えることをいつも求められたのを今でも覚えています。研究をはじめて間もなく、最初に研究の話をしようとなった時に「どんな結果が出てる?」と聞かれ、「じゃあノート取ってきます」と答えたら、「ノートはいらないからポイントだけ言ってみて」みたいなことを言われ、虚を突かれた気持ちがしました。ノートが必要ということは、結果の意味について常に考えていないということなんだと気がつき、それ以降はいつも手ぶらで議論しました。

アザム先生からは、研究内容について次はこうすべきなどという話は一切ありません。結果の解釈、考え方、さらなる展開へのアイデアなど、思いつくままに1時間でも2時間でも議論します。しばしば発散気味になりますが、一方で新しいアイデアやモチベーションが湧いてきてかなり楽しい時間でした。「僕は、言いたいこと言って色々アイデアは示すけど、採用するかしないかは君次第だから」と言われたことを良く覚えています。今回の退職祝いのミーティングでは、いろんなOBからいろんな昔話が出てきましたが、アザム研究室あるいはアザム先生の特徴って何?みたいな話になった際には、みんなが同じようなことを言っていたのがとても印象的でした。

微生物ループの名付け親であるアザム先生が退職されると聞き、サンディエゴで開催されたOcean Science Meetingの後、スクリプス海洋研究所に行ってきました。今回の訪問の目的は、かつて研究留学でお世話になったアザム先生の退職を祝うミーティングに参加するためでした。

スクリプス海洋研究所は、サンディエゴのダウンタウンから海岸沿いに車で30分ほど行ったラホヤという街にあります。この街は古くからの別荘地で、太平洋に面した風光明媚な土地ですが、カリフォルニア大学サンディエゴ校を中心に、スクリプス研究所、ソーク研究所、バーナム研究所といった生物医学系の超一流の研究所や、米国大気海洋局の研究所、民間バイオテック企業などが集積する研究都市でもあります。

ミーティングは、大学院生時代にチミジン法を考案したフアマン博士の呼びかけで、各地からアザム研究室のOBが集まりました。朝から講堂に集合し、コーヒーとドーナツ片手に、シニア研究者から昔話とエピソード、そのあと研究所内のゲストハウスで地中海料理のランチビュッフェ、再び講堂に戻ってエピソードトークの続き。最後は再びゲストハウスで地ビールやワインを飲みながら昔話でワイワイ盛り上がりました。

私は2000年~2002年の2年間滞在して、BrdU法による海洋細菌の細胞レベルでの増殖測定の研究を行いました。アザム先生の知名度とオープンな人柄のせいもあり、当時の研究室にはすこぶる優秀な大学院生やポスドクに加えて、短期滞在などで国内外から様々な研究者が集まってきていました。当時のメンバーの多くは、今やそれぞれの研究グループを率いて活躍しています。こうした研究者との知己を得られたことが、アザム研究室に留学して得られたもっとも大きな財産です。彼らが面白い研究を発表しているのを見ると、こちらももっと面白い研究をしようという気持ちになります。

今回聞いたチミジン法に関するエピソードを一つ。1970年代後半、アザム先生と当時学生だったフアマン博士は、チミジン法による海水中の細菌群集の増殖速度測定を行い、その結果をある国際会議に持って行きました。同じ時期に、スウェーデンのハグストロム博士は、FDC法という顕微鏡下で分裂直後と思われる細胞を識別して、その出現頻度から全体の増殖速度を推定する方法を考案していました。アザム先生、フアマン博士、ハグストロム博士はお互いの結果が、同じような値であることを知り、自分の測定が間違っていないことを確信できたそうです。

朝から講堂に集合

同時代のラボ仲間によるエピソードトーク

研究所の桟橋「Scripps Pier」

Ocean Science Meetingで面白かったのは、今回初の試みという「eLightningセッション」という発表形式です。ポスター会場の一角に設けられたスクリーンと客席を使って、10名ほどの登壇者が5分の持ち時間で順番に研究内容を発表し、最後に10分ほどの質問とディスカッションの時間があります。それが終わると、客席の後方のテーブルに並ぶ10台ほどのPCモニターを使って発表者と聴衆が個別にディスカッションを行うというものです。これまでも、小規模な学会ではポスター発表の内容を口頭で1分紹介するような形式はありましたが、eLightningはより口頭発表に近い印象でした。セッションの発表内容を短時間にレビューして、興味のある発表にはさらに質問できるので、口頭とポスターの良いとこどりしたシステムと言えそうです。

eLightningセッションの会場

発表後のモニターディスカッション

2/16~21の日程でサンディエゴで開催されたOcean Science Meetingに参加してきました。この会議は、米国地球物理学連合(AGU)、陸水海洋科学協会(ASLO)、海洋学会(TOS)という3つの米国の学会団体が合同で、2年に一回開催するもので、海洋科学に関する学会大会としては最大級のものです。大会ツイッターの情報によると、参加者数は66カ国から6300名(うち学生が32%)、ポスター発表3244件、口頭発表1820件、コーヒー消費量は1530ガロン!

口頭発表は、並行して20近いセッションがあるので、プログラムをチェックするだけで一苦労ですが、そこは専用のアプリを使うとマイスケジュールを作成し、スマホ片手にスマートに移動できます。ポスター会場も巨大なので、これもスマホアプリでポスターの位置をピンポイントで特定しながら回ることになります。なんだか隔世の感がありますね。

微生物分野からは、ポスドクの菅井くんがマイクロレイヤーにおけるCOの生成と消費に関する研究について、大気ー海洋相互作用のセッションで口頭発表しました。私自身の発表はありませんでしたが、大気ー海洋相互作用のセッションのほか、微生物動態のセッションや物質循環のセッションなどに参加しました。質量分析計やNMRの高性能化による化学物質の同定、特に有機物の化学種の同定技術が急速に進んでおり、各種Omicsによる生物側の機能解析との融合がますます進みそうです。これからの研究展開の鍵になってくるでしょう。今回は、久しぶりの参加でしたが、この学会は微生物も含めて生物、化学系の発表が非常に多く、この研究分野の裾野の広さを改めて実感しつつ、研究のモチベーションを高めて帰ってきました。

口頭発表セッションの会場

ポスター会場の入り口

アートとサイエンス

会場のコンベンションセンター周辺のお店には歓迎の張り紙が

サンディエゴには60以上のマイクロブルーワリーがあるらしい

金曜日の夜

少し前になりますが、東京大学の統合報告書2019年版が公表されました。「報告書」と聞くと何やら堅苦しい感じがして、しかも「統合」が付くと、はなから聞き流してしまいそうですが……

さにあらず。読みものとしてかなり面白いです。東京大学がいったいどんな大学で、何を目指しているのか、情報量を極力抑えつつ要所が上手にまとめられていて、研究、教育だけでなく経営や財務情報も含めて大学全体の活動を俯瞰することができます。私がこの夏に視察に行った「グローバルインターンシップ」も紹介されています。実際に大学で行われている多様な教育研究活動について、これだけで網羅できるはずもありませんが、それでも誰かに「東京大学ってどんな大学」と聞かれたら、私はまずはこの報告書を渡します。受験生や在校生にもぜひ読んで欲しいと思います。「東大に入ろう、ここでもっと研究しよう」というモチベーションが上がるのではないかと思います。

1/17(金)に所内で新年会をやりました。都先生からの差し入れのキムチ鍋にチャンジャと韓国焼酎、ごちそうさまでした。

都先生の歓迎会も兼ねてちょっと早めの忘年会を所内セミナー室でやりました。令和最初の年もあっという間に師走。白鳳丸組の菅井さん、野村さんはまだ帰ってませんが、代わりにOB, OGが参加してくれました。

11月27日と29日の2日間、近くの高校で出前講義をしてきました。午前中に2クラスずつ、合計4クラスの1年生の生徒さんたちに、研究室で分離した新種Amylibacter kogureiや珍種Cellulophaga geojensisを見せながら海の微生物の話をしてきました。2016年から毎年秋にやっていますが、今年で4年目になります。授業時間は50分ですが、高校生相手に適当な早さで進めるのがなかなか難しく、用意した内容の2/3程度しか話せなかったのが反省点です。毎年生徒さんは違うので、同じ内容でもいいのですが、それだと面白くないので、少しずつ内容を変えています。最初の年は、亜熱帯と亜寒帯の生態系の違い、2年目は大気と海洋生態系の関係、3年目は生物ポンプ、今年は生態と適応戦略をテーマにしました。千葉県立柏高校は、10年以上前からスーパーサイエンスハイスクールの指定を受けて理数教育に力を入れているということで、この出前講義もその活動の一環と伺っています。高校生のうちは、大学や大学院がどんなところか、なかなかイメージを持ちにくい中で、大学での研究の様子やこれまで聞いたことのない学問分野の面白さが少しでも垣間見えるといいのですが。今後もこのような機会を捉えて、海洋研究の醍醐味でもある大型研究船を使った調査や研究の魅力について、積極的に伝えていきたいと考えています。

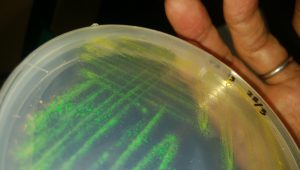

海表面マイクロ層から分離した新種Amylibacter kogurei

「波の花」から分離した珍種「キラキラ菌」Cellolophaga geojensis