1/17(金)に所内で新年会をやりました。都先生からの差し入れのキムチ鍋にチャンジャと韓国焼酎、ごちそうさまでした。

東京大学大気海洋研究所 微生物グループ Microbial Oceanography lab, aori utokyo

スプーン一杯の海水から探る地球環境 Explore the microbial world in a drop of seawater

1/17(金)に所内で新年会をやりました。都先生からの差し入れのキムチ鍋にチャンジャと韓国焼酎、ごちそうさまでした。

今シーズンも波の花サンプリングに行って来ました。

今回は12月20日から24日まで、いつもの金沢大学能登臨海実験施設に滞在して、曽々木海岸でのサンプリングでした。20日の金曜日の午前中に到着すると、「今日は風向きもいいし出てるんじゃない」ということで、早速午後から出かけました。行ってみると、すでに時化が収まりつつあったようで、いわゆる「波の花」状態はありませんでしたが、岩場にわずかに溜まった泡をかろうじてとることができました。翌日からは穏やかな天気で「波の花」は全く出ず……最終日にようやく少し風が吹きそうな予報でしたので、夜明けと共に出かけて行き、少しだけ取ることができました。午後のフライトに間に合うようにと、最後はバタバタでした。

岩場に少しだけ発生

とれたて波の花

泡がなくなると泥水状態に

TEP測定用に染色

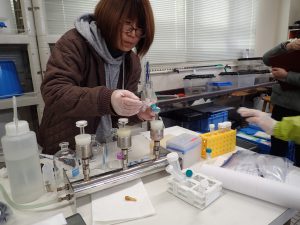

細菌の分離作業

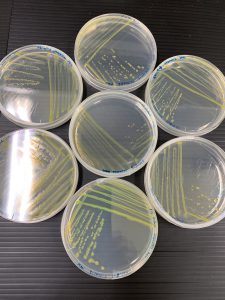

1週間後くらいからコロニーが出現

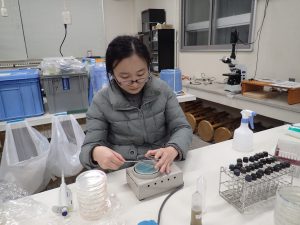

面白そうな菌をピックアップ

都先生の歓迎会も兼ねてちょっと早めの忘年会を所内セミナー室でやりました。令和最初の年もあっという間に師走。白鳳丸組の菅井さん、野村さんはまだ帰ってませんが、代わりにOB, OGが参加してくれました。

11月27日と29日の2日間、近くの高校で出前講義をしてきました。午前中に2クラスずつ、合計4クラスの1年生の生徒さんたちに、研究室で分離した新種Amylibacter kogureiや珍種Cellulophaga geojensisを見せながら海の微生物の話をしてきました。2016年から毎年秋にやっていますが、今年で4年目になります。授業時間は50分ですが、高校生相手に適当な早さで進めるのがなかなか難しく、用意した内容の2/3程度しか話せなかったのが反省点です。毎年生徒さんは違うので、同じ内容でもいいのですが、それだと面白くないので、少しずつ内容を変えています。最初の年は、亜熱帯と亜寒帯の生態系の違い、2年目は大気と海洋生態系の関係、3年目は生物ポンプ、今年は生態と適応戦略をテーマにしました。千葉県立柏高校は、10年以上前からスーパーサイエンスハイスクールの指定を受けて理数教育に力を入れているということで、この出前講義もその活動の一環と伺っています。高校生のうちは、大学や大学院がどんなところか、なかなかイメージを持ちにくい中で、大学での研究の様子やこれまで聞いたことのない学問分野の面白さが少しでも垣間見えるといいのですが。今後もこのような機会を捉えて、海洋研究の醍醐味でもある大型研究船を使った調査や研究の魅力について、積極的に伝えていきたいと考えています。

海表面マイクロ層から分離した新種Amylibacter kogurei

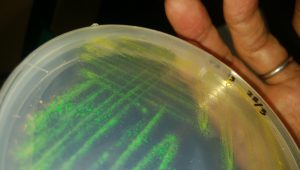

「波の花」から分離した珍種「キラキラ菌」Cellolophaga geojensis

11月23日と24日の2日間、北里大学で開催された国際水圏メタゲノムシンポジウムで講演してきました。私の発表は、先日出版されたMarine Metagenomicsに掲載したHiCEP法による微生物群集トランスクリプトーム解析(Fujimura et al. 2019)に関する内容です。私は初日の午前中早々の登壇でしたので、緊張の時間はすぐに終わって、あとはゆっくりとシンポジウムを楽しむことができました。シーケンスのスループット上昇は止まるところを知らず、どこまでも「安く、早く」なる一方ですが、結局のところ研究の良し悪しを決めるのは、アイデアとデザインだということを改めて認識しました。2日目の午後には、真核生物のイントロンと遺伝子組み換え技術の発見で1993年にノーベル医学・生理学賞を受賞されたリチャード・ロバーツ博士によるBacterial Methylomes と題する講演があり、「バクテリアの生命システムを完全に解明したい」と今だに好奇心旺盛に現役で研究されていることにとても刺激を受けました。講演後のパネルディスカッションで、ロバーツ博士が、遺伝子組換え技術に対する必要以上の危険性を煽るような行き過ぎた反対キャンペーンが、世界的な食料や健康問題解決のための技術的可能性を奪っていることに対する深い懸念を示されていたのが印象的でした。(あとで調べたら、「GMO(遺伝子組換え生物)を支持するノーベル賞受賞者からの書簡」「グリーンピース、国連、そして各国政府指導者へ」という声明が2016年6月29日に出されており、これを主導したのがロバーツ博士のようです。)2日間を通じて、メタゲノム解析が微生物動態解析の強力なツールとなっていることを実感したシンポジウムでしたが、同時にメタゲノムデータをどう使って、どう料理するのか、解析のセンスと腕がより問われるようにもなっています。美味しくなるか、不味くなるかは、素材だけでなくて料理の腕も大事ということでしょうか。

北里研究所@白金

日本の細菌学の父 北里柴三郎博士の胸像

11月14日と15日の2日間、京都大学農学部の吉田天士教授のお招きで、応用生物科学専攻の大学院生の皆さんに集中講義をしてきました。これまでも単発での出張講義はありましたが、今回のように集中講義形式でやったのは初めての経験でした。内容は、微生物海洋学概論ということで、食物連鎖、物質循環、大気ー海洋相互作用、多様性、方法論などについてお話ししましたが、時間配分が悪く準備した内容を全部は話せなかったのが反省点です。また、改めて海洋学と微生物学を統合的かつ俯瞰的に眺めることができるような教科書があるといいなぁと感じました。30名ほどの出席者でしたが、思った以上にしっかり聞いてもらえたように感じ、充実した2日間でした。初日の夕方は吉田研究室のみなさんが歓迎の宴を開いてくれましたが、その会場がとても素敵な建物でした。昭和6年に建築された旧演習林事務室で文化財指定されているとのこと。

京都大学吉田キャンパス

10月26日ハワイ入港当日、オアフ島に近づいてホノルル入港まで2-3時間といったあたりで、甲板に出てふっと海面を見ると、何やら茶色い木屑のような固まりが漂っています。ん!!急いで舷側に寄って覗きこむと、前進する船の前方から後方に向かってかなり広範囲に流れていきます。どうやら、窒素固定性藍藻類トリコデスミウムのブルームのようです。トリコデスミウムは亜熱帯の貧栄養海域、特に島の近くで大増殖してブルームを形成することが知られており、綺麗な青い海に茶色い縞模様を作っている写真が教科書にも良く載っています。多くの植物プランクトンは、窒素源として硝酸塩やアンモニウム塩を増殖に必要としますが、亜熱帯外洋域の表層にはこれらの栄養塩がほとんどありません。トリコデスミウムは、空気中にたくさん存在する窒素ガスを直接利用できる窒素固定酵素を持つため、普通の植物プランクトンが増殖できない亜熱帯外洋域でも増殖することができます。2年前の白鳳丸航海でもハワイ沖のゾディアック観測時にトリコデスミウムのブルームにあたり、ちょうど同じような感じでしたので、まず間違いないのではないかと思います。

ハワイ沖で遭遇した(おそらく)藍藻ブルーム

10月16日、白鳳丸の世界一周航海が始まりました。少し変則的ですが、1989年以来30年ぶり2度目の世界一周航海となります。

横須賀港を出航して、まずは10日間ほどで太平洋を横断してハワイのホノルル港を目指します。さらに、10日間ほど東へ向かいチリ沖の西経90度ラインを観測して11月中旬にバルパライソ港に入港します。バルパライソから再び西経90度ラインを南下して、12月中旬にチリ南端のプンタアレナス港に入港します。生物化学系の研究チームはここで下船して、地質系の研究チームに交代します。彼らを乗せた船は、お正月を洋上で過ごしつつ南極海の大西洋セクターで観測し、1月中旬に南アフリカのケープタウンに入港します。次は物理系の研究チームが乗船して、南極海のインド洋セクターの観測です。2月の中旬にオーストラリア西岸のフリーマントルに到着し、ここで研究者は全員下船します。船はそのまま東周りで東京まで航走して3月5日に帰港する予定です。ちなみに、前回は太平洋、大西洋、地中海を横断し、パナマ運河、スエズ運河を通過するという、文字通りの世界一周航海でした。私は大学院入学前年で、惜しくもこの航海に参加することができませんでしたので、今回こそはと思っていたのですが…

タイミングが悪く、ハワイまでのわずか10日間だけの乗船となりました。返す返すも残念です。

JAMSTEC岸壁の見送り

JAMSTEC岸壁の見送り

横須賀港出航

横須賀港出航

ホノルル港出航

ホノルル港出航

8月最後の週は、海外でのインターンシッププログラムの視察のため、ベルギーの首都ブリュッセルに行ってきました。このプログラムは、東京大学とダイキン工業の産学協創協定による活動の一環として今年から始まったものです。50名の学生がいくつかのチームに分かれて、北米、欧州、中国、ベトナムなど世界各地にあるダイキン社で2~3週間の調査活動を行うというものです。大学としても初めて実施するプログラムということで、その成否を見極めるため、社会連携担当の総長補佐として視察に行ってきました。私は欧州滞在型と世界一周型のチームが、ダイキン欧州本社に滞在しているタイミングで3日間ほど、彼らの活動を見てきました。欧州では夏の気温が上昇傾向にあり、これまで冷房文化のなかったた北部地域でのエアコンの普及が進んでいることや、EUの環境政策とビジネスの関係など、専門の研究分野とは全く違うところでとても面白い見聞ができました。学生の方は、多くの希望者から選ばれただけあって、いずれも個性的かつアグレッシブなキャラクターばかりで、結構タイトなスケジュールやハードル高めの課題設定に苦労しつつも楽しそうでした。来年以降、人気のプログラムになりそうです。いつもとは違う緊張感もありつつ、見聞きするものが新鮮で楽しい視察でした。二泊四日の強行軍でしたが、色々と考えさせられることも多く得難い出張となりました。

ダイキン欧州本社

ダイキン欧州本社

ブリュッセル市街

ブリュッセル市街

ブリュッセル中央駅

ブリュッセル中央駅

広島大学の練習船「豊潮丸」の研究航海(7/8-12)に乗船してきました。かつて広島大学に勤務していた時には、瀬戸内海を中心として毎年のように調査や実習航海でお世話になっていましたが、東大に異動してからは長らく乗船していませんでした。現在の船は、私が異動した直後に新造された4代目「豊潮丸」で、3代目と比べて格段に良くなったとの噂で、予てから乗船してみたかったのですが、ようやく実現しました。小さいながらも充実した装備で噂に違わず良い船でした。

今回は、エアロゾル関連で共同研究している岩本先生からのお誘いで乗船し、ポスドクの菅井さん、学生の野村さんと一緒にゾディアックでの海表面マイクロ層のサンプリングを実施してきました。菅井さんと野村さんには、10月からの白鳳丸航海でゾディアックサンプリングのミッションがありますので、そのための良い予行演習にもなりました。今回はわずか1日の乗船でしたので、次回はもっとゆっくり乗船したいと思ってます。

4代目「豊潮丸」

4代目「豊潮丸」

ゾディアックでのサンプリング

ゾディアックでのサンプリング

集合写真

集合写真