今週月曜日(7月13日)、元特任研究員の崔英順博士による硫化ジメチル(DMS)生成細菌に関する論文がFrontiers in Microbiology誌でオンラインリリースされました。太平洋外洋域での研究(Cui et al. 2015)、三陸沖での研究(Nagao et al. 2018)に続く、DMS関連研究の第三弾です(三陸沖での研究については、以前のブログもどうぞ)。メソコズム実験とフィールド調査を合わせた共著者16名による大作で、最後はネットワーク解析まで駆使してまとめた苦心の作です。メソコズム実験が2010年、フィールド調査が2013-14年ですから、ようやく形にできてとても嬉しいですし、面白い論文になりました。メソコズム実験では、先日相模湾で25年ぶりに見られた円石藻のブルームを人為的に発生させて、珪藻ブルームと比較するという面白い実験をやっていますし、フィールド調査では親潮系水と津軽暖流系水の違いがDMS生成細菌の動態に綺麗にリンクしているデータが示されています。より詳しい研究の内容については、研究所の研究トピックで紹介しています。

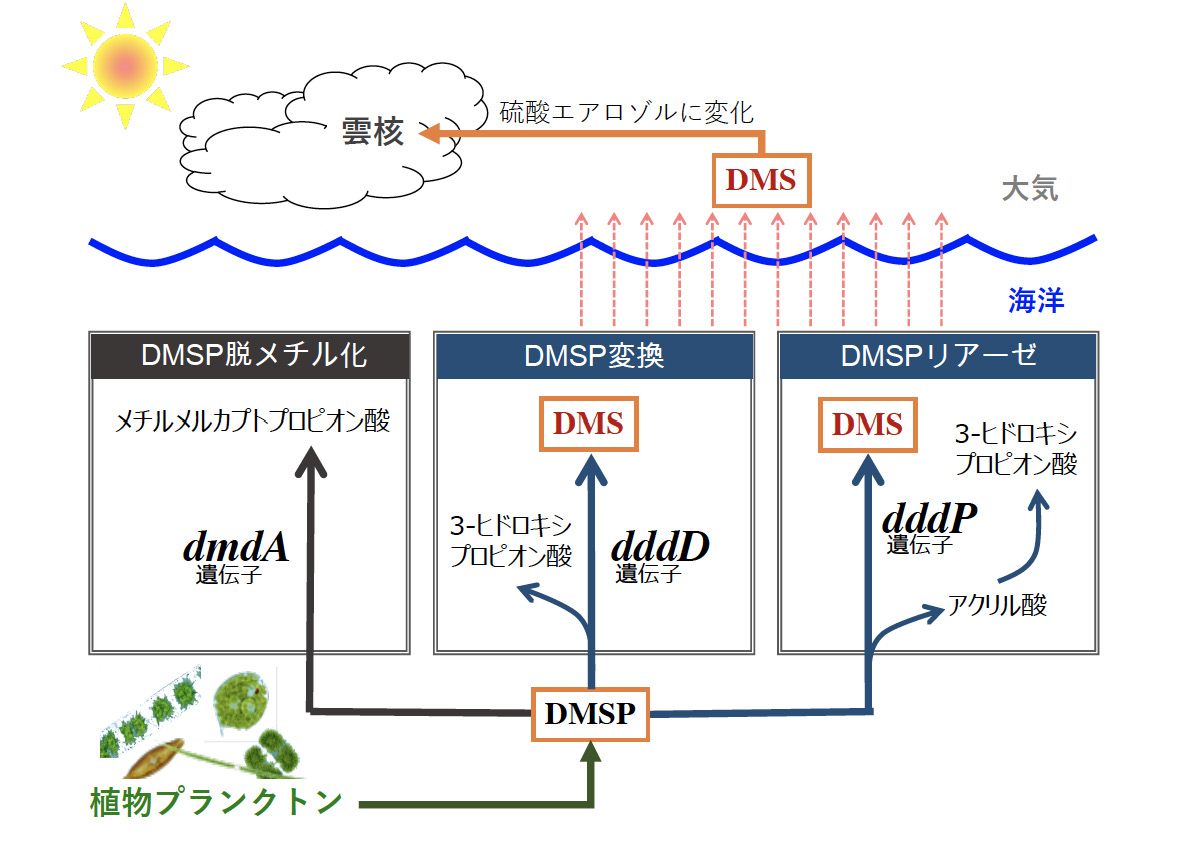

バクテリアによるDMSP代謝経路と雲生成への影響

バクテリアによるDMSP代謝経路と雲生成への影響

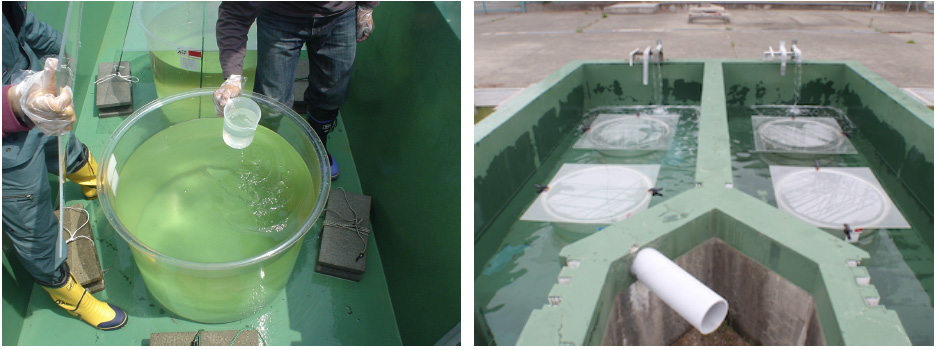

メソコズム実験:200Lタンク4基を屋外水槽に入れて温度を一定に保つ(右)数日後に植物プランクトンが大増殖し緑色に変化したタンク内の海水(左)

メソコズム実験:200Lタンク4基を屋外水槽に入れて温度を一定に保つ(右)数日後に植物プランクトンが大増殖し緑色に変化したタンク内の海水(左)

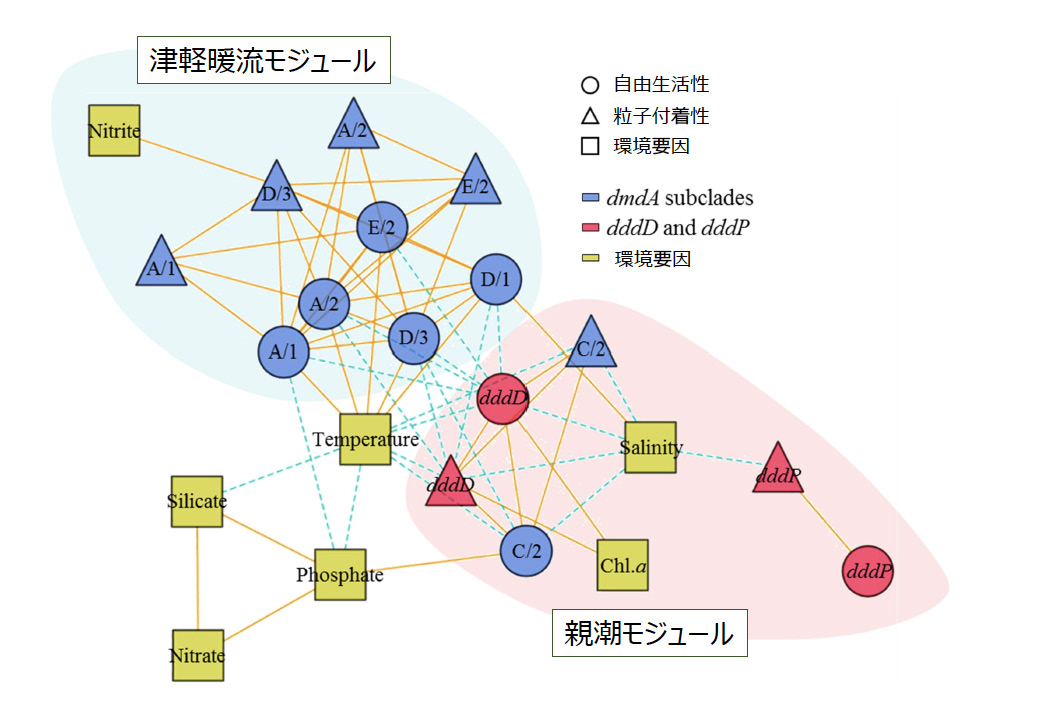

DMSP代謝関連遺伝子と環境要因の相関ネットワーク図:機能遺伝子単位でのまとまりが見られる。実線は正相関、破線は負相関を示す。水温と正相関を示すdmdA遺伝子群は津軽暖流の影響を強く受けており、水温や塩分と負相関でクロロフィル濃度と正相関を示すdddDとdddP遺伝子は親潮の影響を受けていると考えられる

DMSP代謝関連遺伝子と環境要因の相関ネットワーク図:機能遺伝子単位でのまとまりが見られる。実線は正相関、破線は負相関を示す。水温と正相関を示すdmdA遺伝子群は津軽暖流の影響を強く受けており、水温や塩分と負相関でクロロフィル濃度と正相関を示すdddDとdddP遺伝子は親潮の影響を受けていると考えられる