2025年6月初旬、南仏ニースで開催された国連海洋会議(UN Ocean Conference)。公式会議の華やかさの陰で、あるワークショップがひっそりと開催されました。微生物ループの提唱者であるアザム先生の85歳の誕生日をお祝いする集まりだったのですが、参加メンバーが豪華だった件について。

企画したのは、厦門大学のNianzhi Jiao教授と南方科技大学のChuanlun Zhang教授。このお二人は、2010年代にアザム先生を含めて「微生物炭素ポンプMicrobial Carbon Pump」コンセプトを提唱した中心メンバーです。このワークショップは、国連海洋会議の前週に開催された科学者会議One Ocean Science Congress (OOSC)に合わせて、中日の夕方にセットされ、その後のレセプションまで一連の流れとして行われました。

かつてアザム研究室に所属した大学院生やポスドクたちに声かけして、今は世界中に散らばっているOB/OGや、関係の深い研究者など20名ほどのAzam Lab Alumniが集まりました。資金はJiao教授がPIを務めるGlobal ONCEプロジェクトによる全面支援でした。

最初の話題提供はもちろんアザム先生ご本人。話の流れは、1970年代スクリプスの“Food Chain Research Group”時代のエピソードから始まり、微生物ループからマイクロスケールのダイナミクスに至るまで──いわば微生物海洋学のパラダイムシフトの歴史を概観する内容。

何度聞いても思うのは、やはり科学はコンセプトが重要ということ。それから、この学問分野がどう立ち上がり、何を乗り越えて今に至るのか──背景を知ることの意味についても、あらためて深く感じさせられました。

印象的だったのは、1980年代のエピソード。微生物ループの講演後、ある魚類研究者がこう尋ねてきたそうです。「あなたの話は面白かった。でも私のやっている魚の研究とは、どこでつながるんですか?」

この問いへの答えが、今この時点でどれだけ見えてきているのか─未だに十分には答えられていない気がします。

そのほか、それぞれ5-10分程度でしたが話題提供してくれた発表者とそれを聞いてる参加者が豪華だったので、簡単にご紹介します

Jim Ammerman (USA):アザム先生の最初の学生。1980年代にバクテリアの核酸分解酵素がリンの循環に寄与していることをScience誌で発表し、その後一貫してリン循環と微生物群集機能の研究で良く知られています。今回も海のリン制限の話で、オミクス解析した結果を示されていました。未だに現役なのがすごい。

Alex Worden (USA): 真核ピコプランクトンのゲノム解析や生態の研究者。Azam & Worden (2004)でScence誌のperspectiveとして、システム生物学のコンセプトを海洋生態系に拡張するエコシステム生物学“ecosystems biology”のコンセプトを提案しています。2016年の海洋の原生生物の生物地球化学的な位置付けをまとめたScience誌のレビュー論文も良く引用されています。今回の発表でも真核ピコプランクトンとバクテリアの相互作用に関する最新の研究結果を話してくれました。さすがの切れ味でした。

Ake Hagstrom (Sweden): 蛍光顕微鏡が出てきた1970年代に、顕微鏡で識別できる分裂途中のバクテリアの出現頻度から群集増殖速度を推定するFrequency of Dividing Cell (FDC)法を提案したことで有名。いつも、ちょっと人とは違う視点でコメントくれる面白い方です。今回はトランスポーターの話しでした。いろんな意味で、細胞活動と物質循環をつなぐ鍵なんですよね。やはり目の付け所が…

Gerhard Herndl (Austria): これまた船舶観測系の微生物研究の大御所です。深海の細菌炭素要求量と沈降フラックスの有機物供給が合わない問題の話しでした。これまで直接お会いしたことがなかったので良い機会だったのですが、最後まで話をせずに終わってしまい大変心残りでした。

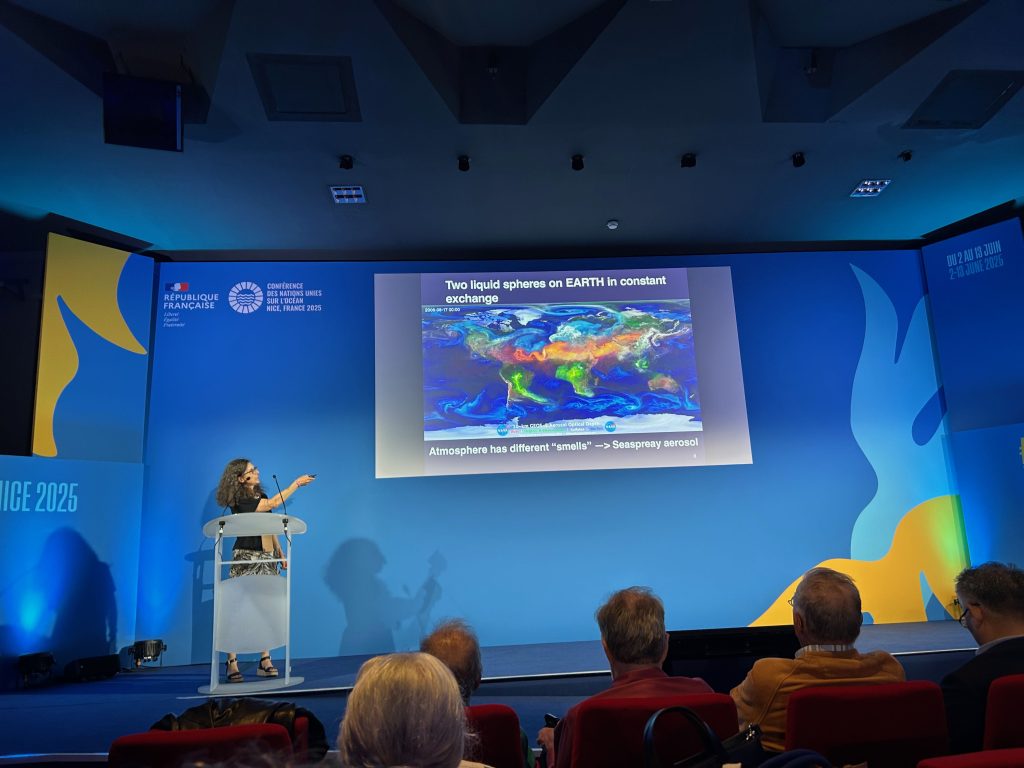

Francesca Malfatti (Italy): Azam & Malfatti (2007) のNature Review Microb誌の総説で、細胞レベルの微生物機能から物質循環までのスケールをどうリンクさせるかというフレームワークが示してあり、とても良く引用されています。最近は、海洋エアロゾルと微生物機能、特に酵素活性との関係について研究していて、今回もそこからの話題提供でした。これから共同研究しようと思います。

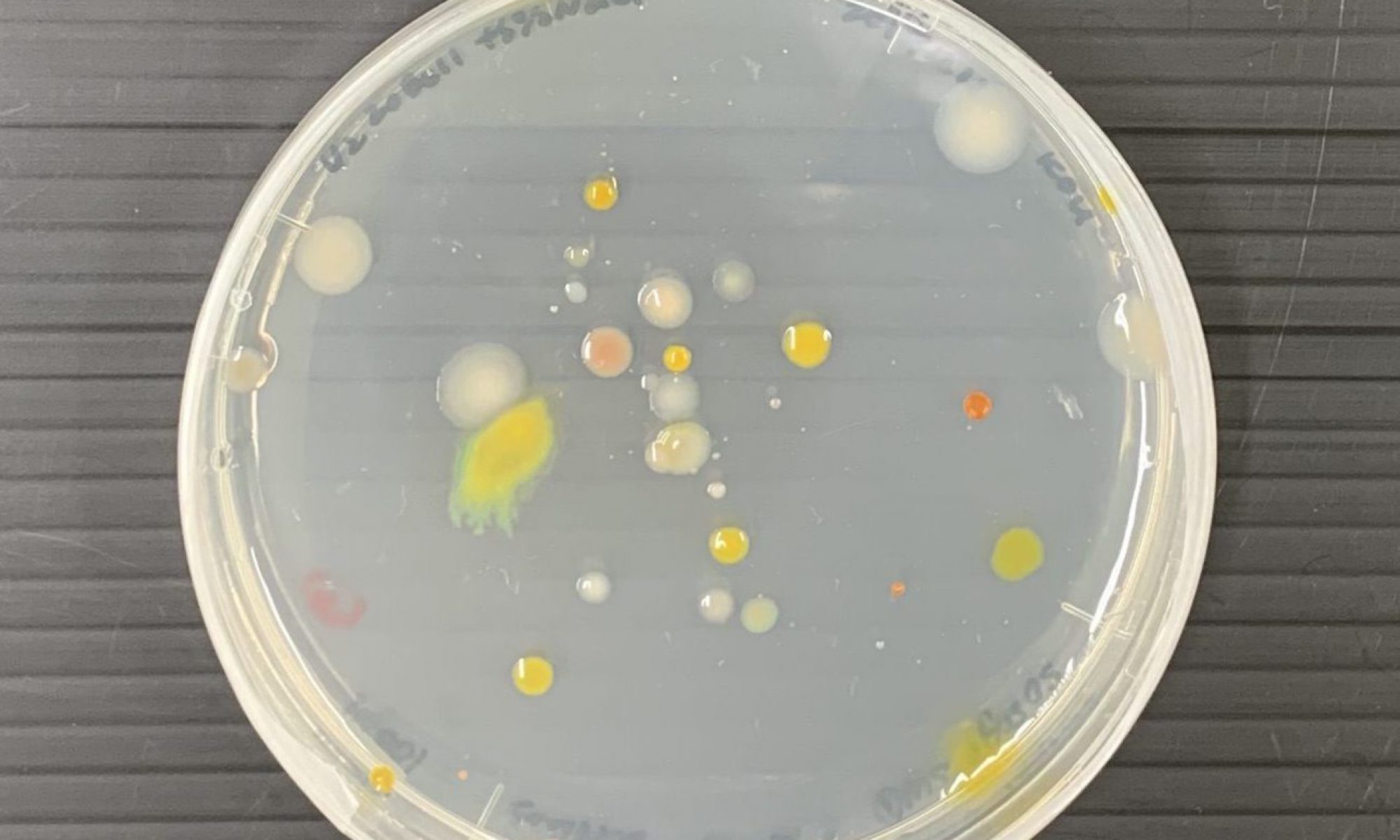

Maura Manganelli (Italy): ちょうど私がラボに居た2002年に、珪藻殻を包むタンパク質膜の微生物分解がSiの溶け出しをコントロールするというユニークな研究をKay Bidleと一緒にSience誌に発表していました。この研究はSi循環をミクロスケールの微生物活動が制御する例として、アザム先生の講演では必ず出てきます。現在は、保健関係の研究所なので海研究ではなくシアノバクテリア研究の話題提供でした。

Meinhard Simon (Germany):海水中のバクテリアの計数や増殖速度推定ができるようになってきた1980年代に、細胞あたりのタンパク質含有量やその合成速度の見積もりを示したSimon&Azam(1989)はこれまで2000回も引用されています。海水中の凝集体とバクテリアに関する総説も良く引用されていますね。今回は、難分解性DOMに関する話題提供でした。今申請中のプロジェクトと考えていることがかなり近そうでしたので、採択されたら何か一緒にできそうです。

その他、話題提供しない参加者の中にも、海洋ウイルス研究でみんなが良く図を引用する総説論文の著者であるUBCのCurtis Suttle教授や、同じくウイルス研究者でニースに近いビルフランシュ海洋研究所のMarkus Weinbauer教授、海洋から淡水まで幅広く手がけh-indexが驚異の100というドイツライプニツ研究所のHans-Peter Grossart教授(最近はFungiの総説が良く引用されています)、1996年にCSPを提案したフロリダA&M大学のRichard Long教授、NanoSIMSを使った海洋微生物研究の第一人者でローレンスリバモア国立研究所のXavier Mayali博士といった豪華メンバーがいて、ワークショップの後の懇親会も含めてワイワイガヤガヤ旧交を温めつつ楽しい時間を過ごすことができました。